JMS(ジャパンモビリティショー)2025での高齢者モビリティの取り組みを見る ―消えた超小型電気自動車の展示― |

[ Editor’s Column ITS/CASE&MaaS イベント報告 パーソナルモビリティ 取材 ] 2025年11月 6日 |

JMS 2025が東京ビッグサイトで二年ぶりに開催されたので10月29日(水)-30日(木)の2日間プレス公開日に参加・取材した。プレスブリーフィングは、29日早朝8:30 のトヨタブースを皮切りに、翌日午前の各サプライヤーブースまで行われ、トヨタ、ホンダ、Benz,

BYDなどの各ブースは取材のプレスで超満員であった。

各企業とも、大会公式コンセプトである 「ワクワクする未来を、探しに行こう!」のもと近未来の取り組みについての取り組みについて紹介展示していた。

各社、高齢者モビリティにも注力

展示やプレゼンテーションの多くはBEV(電気自動車)、新エネルギー、自動運転関連が中心であったが、本稿ではITS-P21が長年取り組んでいる「高齢者モビリティ」に焦点を絞ってまとめる。

全体として、高齢者モビリティに特化した展示やコメントは少なかったが、各社が個別に関心を持ち、試行を重ねている様子もうかがえた。

トヨタ:Mobility for Allから"For You"へ

トヨタの佐藤恒治社長は、

「私たちは "Mobility for All" を掲げています。しかし、本当に "すべての人" に同じモビリティが最適とは限りません。」

と述べ、"For All"から"For You"への転換こそが新しいトヨタの方向性であると強調した。

ブースでは、「移動に制約を感じる方/高齢になった時」「子ども/軽自動車サイズ」「スポーツを楽しむ人々」など、多様な移動ニーズに応えるコンセプトとして「boost me」「walk me」「Kids mobi」を展示(写真)していたが、必ずしも高齢者向けに特化したものではなかった。

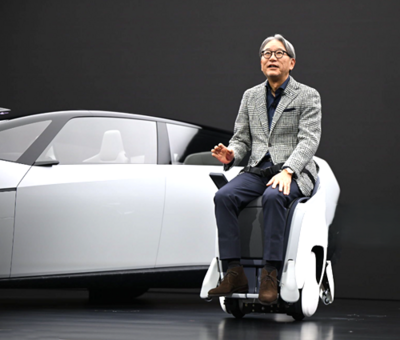

ホンダ:着座型モビリティ『Uni-One』で登壇

ホンダの三部敏宏社長は、「陸・海・空・宇宙」にわたる幅広いモビリティを展示し、来場者に"触れて・乗って"もらう体験型展示を強調した。

登壇時には、同社の着座型ハンズフリーパーソナルモビリティ『Uni-One』に乗って登場。『Uni-One』は座ったまま体重移動だけで操作でき、両手が自由に使える特長を持つ。

また、車輪機構と制御システムにより屋内外・人混み・歩行者動線との共存を想定した構造であり、高齢者の施設内移動や段差・スロープなどのバリアフリー環境への対応も想定されている(写真)。

スズキ:セニアカー40周年と新モビリティ展示

スズキは、福祉車両『セニアカー』発売40周年を記念し、「セニアカー40周年記念展示」を実施。

さらに、電動パーソナルモビリティ「SUZU-RIDE 2」を参考出品した。

また、WHILL社などの常連出展企業も最新型電動モビリ ティを展示。Futureエリアのスタートアップゾーンでは、岐阜のCurio Inc.のブースを取材した。同社の「CURIO Q1」は、保安基準上「特定小型原動機付自転車」または「一般原動機付自転車」に区分され、公道を最高時速20kmで走行可能な新型モデルである。(写真)

ティを展示。Futureエリアのスタートアップゾーンでは、岐阜のCurio Inc.のブースを取材した。同社の「CURIO Q1」は、保安基準上「特定小型原動機付自転車」または「一般原動機付自転車」に区分され、公道を最高時速20kmで走行可能な新型モデルである。(写真)

消えた「超小型電気自動車」の展示

2021年までの東京モーターショーでは、高齢者向けモビリティとして「超小型電気自動車」が注目されていた。

トヨタはi-unit(2003年)、i-REAL(2007年)、i-ROAD(2013年)を発表し、ジュネーブモーターショーにも出品。

i-ROADはトヨタ車体のCOMSとともに、フランス・グルノーブルで長期間の実証実験を行い、ITS-P21も現地取材を行った。

これらi-REAL、i-ROAD、COMSはいずれも保安基準上「第一種原動機付自転車(ミニカー)」または、国土交通省が新設した「超小型モビリティ(型式指定車)」に属する。道路交通法上は普通自動車免許が必要であり、キャビン(車室)は設けられない。

その弱点を補うため、トヨタは2021年に軽自動車規格の『C-POD+』を発表したが、昨年に販売を終了した。

結果として、ミニカー市場は拡大せず、軽自動車規格でも単独開発はコスト的にユーザーニーズに合わないことが明らかとなった。今回のJMS2025は、その現実への一つの回答の場となったといえる。

高齢者向け「わくわくモビリティ」はいまだ模索中

2019年4月、東京・池袋での高齢者による交通事故を契機に運転免許の返納が増加したが、近年は減少傾向にある。背景には、免許返納者の買い物・通院など日常移動の不便さが指摘されている。

時速6kmで走行するスズキのセニアカーや、電動キックボード規格のCURIO Q1も、いずれもオープンタイプの車椅子形態であり、夏季の猛暑など気候条件下での使用には限界がある。

高齢者向けの「わくわくモビリティ」は依然として模索段階にあるが、

未来モビリティ会議などで語られた「人生100年時代も怖くない、QOLを高める"ひとが主役"のモビリティ社会」に向け、交通手段の提供を期待したい。