自動運転に関する各国の法制度 |

[ Editor’s Column 政策動向 自動運転 ] 2025年7月 2日 |

最近のロボタクシーに関する米国や中国の取り組みを見ていると、残念ながら日本は「市場化」という点で大きく立ち遅れていることは否めない。

その原因は何か。

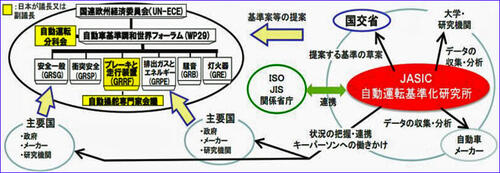

国土交通省は、日本は国連の「自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)」を通じて、国際的な標準化においても積極的に活動するなど、制度面においては決して遅れていないことをアピールしている。

2025年4月18日には、「自動運転の国際ルール作りに関するシンポジウム」を開催し、特に関心の高いロボットタクシーの実用化に向けた各国の現状と課題、技術開発の最新動向について、欧米の政府関係者らが紹介した。

日本からは「自動車イノベーション技術基準化研究所(*)」が国内での取り組みを説明したが、全体を通して、各国間での制度や技術開発の進捗に大きな差は見られない。

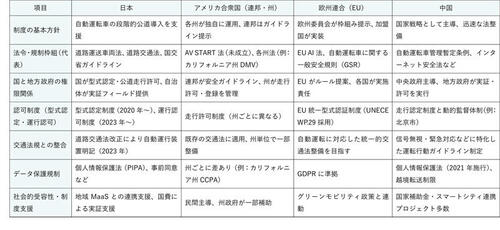

下記表は、生成AIで作成した「各国の法制度」概要表

(要約)

・日本:制度設計は国主導、実証と運行は地方が担う2層構造。技術標準では国連WP.29を活用。

・米国:法制度は州中心、連邦は原則ガイドライン。WaymoやCruiseの運行は州の裁量による。

・EU:欧州委員会が枠組みを主導し、各国が法制化。ドイツはL4の先進法整備済。

・中国:中央が技術・制度を一体設計し、都市レベルで迅速に導入。公安部が運行管理にも深く関与。

(*)自動車イノベーション技術基準化研究所について

これまで自動運転に関する国際基準策定の全体戦略を策定していた自動運転基準化研究所を再編(2024年1月)して、官民連携により一体的に対応することが不可欠なイノベーション技術である「自動運転技術」と「カーボンニュートラル(CN)技術」の2つのテーマの国際基準化等の議論を主導する組織として活動を開始している。

(下図はWP29とJASICの関係図 出所:JASIC)